市長総括質疑

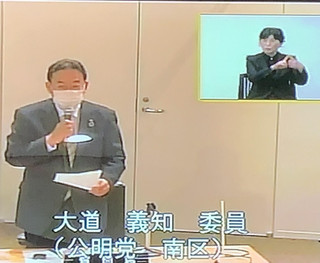

3月17日及び18日には、予算委員会での審議を踏まえた市長総括質疑が開会されました。私は公明党京都市会議員団を代表し質疑をいたしました。質問の主旨は、以下の通りです。

(質問❶)新型コロナ対策としてリバウンド対策の取組み

コロナ発生から2年が経過する中、感染患者数も減少傾向で推移しているものの、感染力の強い変異株の拡大や感染防止意識のゆるみ等によりリバウンドが危惧される。今後第4波の抑え、医療機関の安定業務、雇用経済再起など、府と連携して引き続き対処していくことが求められている。また一方で、感染患者がその後身体の不調だけでなく精神や心の後遺症を訴える事例やストレス等による孤立化や自殺など、新たな課題も浮き彫りになっている。他都市では、後遺症専用相談窓口を設置しているところもあり、京都市としても検討すべき課題だ。今後どのように取り組んでいくのか。

(質問❷)ワクチン接種の円滑実施に向けた取組み

ワクチン接種については、来年春までの期間、できるだけ多くの市民に接種していただき、感染防止と集団免疫に生かす必要がある。わが党としてこれまで様々に要望をしてきたが、「配慮を必要とする方々への対応」も、視覚障がい者への点字接種券や、障がい者の介助人への支援、介護ヘルパー等のエッセンシャルワーカーへの対応も的確に対応されており評価するところである。また、国が構築を求めているワクチン接種記録システムも積極的に構築に向けて取り組むことも表明され、その業務効果を期待している。今後、ワクチン接種実施計画も近く策定されるが、関係団体をはじめ全庁一丸となって万全の体制で臨む必要がある。ワクチン接種計画は業務指針だが、一方でワクチン接種に対する市民意識を高めるきっかけにもなる。さらに接種リハーサルの実施を通じて、市民の接種意識が高まることも期待できる。市長ご自身の接種も注目している。今後、どのようにワクチン接種の円滑実施に向けて取組むのか。

(質問❸)財政の危機意識の市民との共有化の課題

共有化には、理念と行動と責任という3つの視点が重要だ。行財政改革の理念とともに、未来ビジョン、未来展望とともに市民と共有化することが極めて重要である。令和3年度予算案には、新基本計画を具体化するため8つの戦略を示された。これら未来ビジョンや戦略を市民とどう共有化していくのか。

(質問❹)戦略の具体化と推進体制

計画と戦略とは根本的に考え方が異なるものであり、現代の社会情勢は、戦略を求めている。新基本計画には45カ所も戦略という文言が記載されており、令和3年度予算案にも21ケ所記載され、戦略の今日的な必要性を表現している。しかし、戦略にはエビデンスに基づく具体化が不可欠である。幸福度政令都市比較のデータを見ても、京都市は総合8位である。文化や教育分野の数値は1位だが、財政健全化率19位、正規雇用者比率20位、事業所新設率20位と最下位レベルだ。これまで京都市は、SDGs先進度1位、子育て先進度1位、観光都市1位など、トップクラスを強調しての市政運営を行ってきたが、今後は、先ほどの幸福度調査のようにマイナス分野の現状と、改善目標などを市民に伝えることで、具体的に危機感がイメージできるのではないか。持続可能性が求められる時代の戦略の具体化には、こうしたバランスの取れた都市戦略とともに、組織改革と人事改革も不可欠である。令和3年度の組織体制についてどのように対処していくのか。

(質問❺)京都駅東南部エリアのまちづくりの加速化

京都駅東南部エリアは、下京の崇仁地域と同様に住環境の歴史的課題をもつ地域である。今般、市立芸大の移転計画により京都駅東部、西部エリアと連動しながら京都駅周辺のまちづくりが大きく進むことが期待される中、文化庁の京都移転と相まって、京都の文化力を世界に発信する重要な起点となるエリアとして更に注目度が高まっている。近々に、芸術文化と若者の街づくりの理念を具現化する民間事業者によるエリアマネジメントもスタートするが、エリア内の西側のまちづくりについて具体化させることで更に加速されるものと考える。今後、東南部エリアのまちづくりを加速させるため、上下水道局用地、旧山王小学校、南図書館、近隣の旧陶化小学校の市有地の有効利用に関するビジョンを早急に検討すべきだ。