視線入力装置

視線入力装置とは、肢体不自由等の障害を持つ人が、自分の視線でパソコン画面を操作できる装置のことで、技術的な面だけでなくコミュニケーションツールとしても活用されています。昔は宇宙物理学者のホーキング博士が、自分の意思を視線だけでパソコン画面を駆使して音声変換等を通してコミュニケーションや論文に活用していたことでも有名でしたが、装置自体も大がかりでありしかも高額で一般にはなかなか普及していないものでした。しかしIT情報革命の急速な発展により今では手頃な価格で購入できるようになってきました。

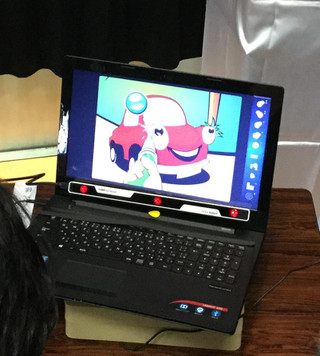

この度、篤志者からのご寄付により京都市の総合支援学校4校それぞれに1台づつ視線入力装置が導入されることになりました。12月19日には、京都市呉総合支援学校において寄贈式典とともに、実際に総合支援学校に通う子ども達が視線入力装置を使ってみました。

パソコン画面とキーボードの間に、赤い色のカメラが3台ついていますが、これが画面に向かっている人の視線を読み取る装置です。これにより、視線を動かすだけでカーソルが動き、文字入力や、ゲーム等も自由自在にできるものです。学校関係者や保護者も今回の寄贈に大変に喜んでおられました。私が、9月の代表質問で取り上げた「学びのユニバーサルデザイン化」への大きな道筋となるものです。