ポストコロナ社会を視る目

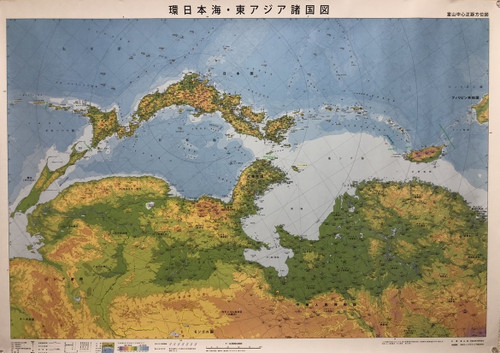

上の地図は、1994年(平成6年)日本の富山県が自県を中心に作成したした300万分の1の縮図の、富山中心正距方位図と呼ばれる地図で、北が上とはなっていない非常に珍しいものだ。地図の配置が通常私たちが学校教育や、天気予報等で見る日本地図のカタチとは、まったく異なり中国やロシア、朝鮮半島等、アジアから日本を見た逆転の配置である。私が議員在職時代に、ある市会事務局長の執務室に貼ってあったもので、この転倒・逆転ともいえる地図を見た時の衝撃は今も鮮明に覚えている。子どもの頃に地球儀をはじめて手にした時のような感覚で、まさに価値観、世界観が大きく変わるものだった。

正距方位図法(せいきょほういずほう)は、中心からの距離と方位が正しく記され、地球全体が真円で表される投影法で方位図法のひとつとされる。詳細を調べると、中心に対し地球の裏側にあたる1点が円周となり、円周に近づくほど引き伸ばされるために、歪みが大きくなる性質を持つ。この図法は、飛行機の最短経路や方位を見るために活用されているようだ。また、下の図にあるように北極点を中心とした正距方位図法で描かれた地球地図として国際連合の国連旗にもデザインされている。

今、新型コロナ感染症の世界的流行によって、私達の生活や社会そのものが大きな転換期を迎えている。アフター・コロナ、ポスト・コロナ社会がどのような未来になるのか、そこに生きる私達人間にとって、どう向き合うべきなのか、未来予測への確かな視座をもつことの意味が一層重要になってきていいるのではないかと自問している。私は、2013年11月に、先ほどの一風変わった富山中心正距方位図を紹介しながら、時代を見る視座として「鳥の目・虫の目・魚の目」に加え、第4の目を持つことの必要性をこれまで事あるごとに主張してきた。

振り返れば、2013年11月のブログ投稿では、次のように述べている。

引用➤アメリカの1㌦コインには、「epluribus unum」とのラテン語が刻んでありますが、これは、「多様性の中の統一」という意味で、今後人類に課せられたテーマとなっています。物事を真理を射る目(視座)には、時代の全体観に立った視座(鳥の目)、時代の部分観に立った視座(虫の目)、そして時代の流れに立った視座(魚の目)が必要です。この地図を見ると、ロシアや、中国や、朝鮮、韓国等から見た日本は、私たち日本人が常日頃見ている地図とは異なるため、まったく頭の中の発想が逆転します。アジア外交、アジアの平和といっても、相手を認める寛容性や多様性を十分に認識した上でないと、議論や対話は常に一方通行になりがちです。視座を考える自身の立ち位置によって、考察に変化を余儀なくされることにもなります。鳥の目、虫の目、魚の目に加え、新たな視座(視点)を持たねばならないと痛感します。それは、逆転の目ともいえるのでしょうか。多様性の目、寛容の目とも言うものでしょうか。その視座の確立こそ、「多様性の中の統一」に合致するものです。と…。

時代は、ソサイティ5.0社会へ着実に進んでいるが、コロナ禍の影響で更にこの流れは加速するものと考えられる。世界秩序が壊れ平和が脅かされる今、一層多様性の尊重が求められる時代に直面している。こうした時代の転換点にある中で、多様な社会的課題を解決するためには、鳥の目・虫の目・魚の目に加え、第4の目(視座)を持たねばならないことを痛感する。昨今巷では、その第4の目について、コウモリの目や、ナマケモノの目とも言われているようだが、コウモリやナマケモノは、常に逆さの状態で生活をしている動物だからそうだ。逆さに見る視座を持つことの意味は、言うは易く行うは難しでそう簡単にいくものではない。それこそ価値観の転換なくしてはその目は持てないだろう。しかし冒頭に示した富山中心正距方位図を見る限り、逆さまの目を持つことを体感じさせてくれる。この地図は国土や海が描かれている(鳥の目)が、そこに生きる人間(虫の目)に視点を置いて考えれば、朝鮮半島の人々は日本をどのように見ているのだろうか、ロシア人や中国人をはじめ世界は、日本人をどう見ているのかという視点に立たざるを得えない。その意味で逆さまの目とは、他者を思う目であり、利他の目でもあると言えよう。国連を中心とする対話外交と言っても、コウモリの目、ナマケモノの目を共有しなければ解決はしないだろう。世界秩序が脅かされている今だからこそ、国連旗にも象徴的に配置されている正距方位図法で描かれた世界地図の中心点は、どこかの国ではなく、「北極点」であり、平和の回復と維持と創造の旗手となる国際連合であることを私たちは肝に銘じなければならない。

翻って、この逆さまの目(コウモリの目)は、新型コロナウイルスの感染源としても指摘された動物であったことから考えると、ネガティヴに考えれば忌み嫌われるべき存在かもしれないが、ポジティヴに考えれば新型コロナ感染症は、人類に新たな視座を持つことの意味を提起しているのかも知れない。