第4の目(鳥の目・虫の目・魚の目・コウモリの目)

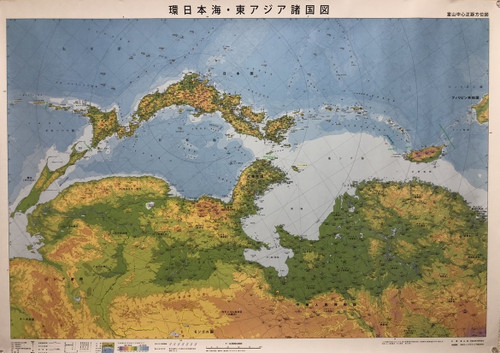

この地図は、1994年(平成6年)日本の富山県が自県を中心に作成したした300万分の1の縮図で、富山中心正距方位図と呼ばれるもので、北が上とはなっていない非常に珍しいものです。地図の配置が通常私たちが学校教育や、天気予報等で見る日本地図とは、まったく異なりアジアから日本を見た逆転の配置です。以前、市会事務局長の執務室に貼ってあったもので私はこの地図を2013年11月に見ましたが、この転倒ともいえる地図を見た時の衝撃は極めて大きいものでした。

今、新型コロナ感染症の世界的流行によって、私達の生活や社会そのものが大きな転換期を迎えています。アフター・コロナ、ポスト・コロナ社会がどのような未来になるのか、そこに生きる私達人間にとって、どう向き合うべきか、未来予測への確かな視座をもつことの意味が一層重要になってきています。私は、2013年11月に、先ほどの一風変わった富山中心正距方位図を紹介しながら、時代を見る視座として「鳥の目・虫の目・魚の目」に加え、第4の目を持つことの必要性をブログに書きました。

<2013年11月のブログ記事(抜粋)>

アメリカの1㌦コインには、「epluribus unum」とのラテン語が刻んでありますが、これは、「多様性の中の統一」という意味で、今後人類に課せられたテーマとなっています。物事を真理を射る目(視座)には、時代の全体観に立った視座(鳥の目)、時代の部分観に立った視座(虫の目)、そして時代の流れに立った視座(魚の目)が必要です。この地図を見ると、ロシアや、中国や、朝鮮、韓国等から見た日本は、私たち日本人が常日頃見ている地図とは異なるため、まったく頭の中の発想が逆転します。アジア外交、アジアの平和といっても、相手を認める寛容性や多様性を十分に認識した上でないと、議論や対話は常に一方通行になりがちです。視座を考える自身の立ち位置によって、考察に変化を余儀なくされることにもなります。鳥の目、虫の目、魚の目に加え、新たな視座(視点)を持たねばならないと痛感します。それは、逆転の目ともいえるのでしょうか。多様性の目、寛容の目とも言うものでしょうか。その視座の確立こそ、「多様性の中の統一」に合致するものです。(以上、2013年11月のブログから引用)

時代は、ソサイティ5.0社会へ進んでいますが、コロナ禍の影響で更にこの流れは加速するものと考えられます。またアメリカ等を中心に世界中が、一国至上主義に傾倒しつつある中で、一層多様性の尊重が求められる時代になることは間違いありません。こうした時代の転換点にある中で、これからも社会的課題を解決するためには、鳥の目・虫の目・魚の目に加え、第4の目(視座)を持たねばならないことを痛感します。昨今巷では、その第4の波について、コウモリの目や、ナマケモノの目とも言われているようです。常に逆さの状態で生活をしている動物だからそうです。逆さに見る視座を持つことの意味は、言うは易く行うは難しでそう簡単にいくものではありません。しかし冒頭に示した富山中心正距方位図を見る限り、逆さまの目を持つことを体感じさせてくれる気がします。この地図は国土や海が描かれています(鳥の目)が、そこに生きる人間(虫の目)に視点を置いて考えれば、朝鮮半島の人々は日本をどのように見ているのだろうか、ロシア人からは、日本人をどう見ているのかという視点に立たざるを得ません。その意味で逆さまの目とは、他者への目であり、利他の目でもあります。

この逆さまの目(コウモリの目)は、新型コロナウイルスの感染源としても指摘された動物であったことから考えると、ネガティヴに考えれば忌み嫌われるべき存在かもしれませんが、ポジティヴに考えれば今回の新型コロナ感染症は、人類に新たな視座を持つことの意味を提起しているのかもしれません。